頸城のト2・3・5・6&トフ1・4

頸城地方は有数の穀倉地帯ですから同鉄道も多数の貨車を保有しておりました。

この「ト・トフ」もその一員で、何やら「ト」と「トフ」と分けて書かれると前者にはブレーキ装置がないように勘違いされそうですが、ごく普通の貨車と同様にフットブレーキは装備されており、後者はそれがない代わりにハンドブレーキが装備されていました。

模型製品では他の無蓋車と同様に側板や妻板の内側まで豊かなディテールを表現しており、何か積荷を積んで隠れてしまうのが惜しいほどですが、折角の無蓋車なのですから、積荷で楽しむのも模型工作の楽しみのうちではないでしょうか?

そんな魅力あふれる「頸城のト・トフ」の楽しさを、この組立講座から感じ取って頂ければ幸いです。

第1回

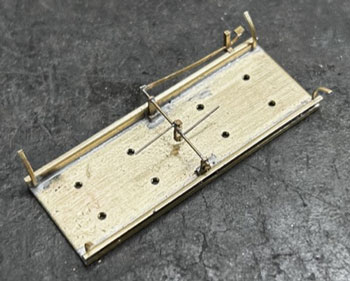

1.床板周りから工作を始めます。まず、トフの床板は前後左右対称ですが、トの床板は違いますのでバラシ図を御覧になり表裏を間違えないようにしましょう。

床板にフレームを半田付けしますが、床板に開いた角穴は少し大きめになっていますので、できるだけ外側にフレームを付けるように留意しながら(アングルが外を向くようにして)垂直に半田付けします。

トのフレームにはフットブレーキを逃げるようなカキがありますので、それが床板のカキと一致する向きに注意します。

その後でブレーキテコ軸受を「五角形の部分が外側になるように」半田付けします。

2.ブレーキテコには細いロッドを凹んだ部分に半田付けをして、そのあとで車体側のテコ軸に半田付けをしなければなりませんので、しっかりとロッドが半田付けされていないと熱でポロッと取れてしまう恐れがあります。

そのためには凹んだ部分をドリル(この場合はφ0.4)で深くして、しっかりと固定させる必要があります。

ボクはこういう場合はドリルは貫通させてしまい、後ろ側に出っ張ったロッドはカットした湯口ともどもヤスリで仕上げるようにしています。

こうしておけば全く心配なくゆっくりと落ち着いて後の作業が可能になります。

そのときに使うドリルですが、φ0.5より細いものは「ルーマー型」というものを使っています。

これはピンバイスに咥える部分がΦ1.0になっていて、ピンバイスでしっかりと保持できるからです。

3.写真はトですが、ブレーキテコ軸受に軸(真鍮製)を差し込みながらブレーキテコをセットして、まずはブレーキテコ軸受部分で半田付けをします。その後でブレーキテコをセンターに半田付け。その際に外観図を見てテコの向きに注意します(テコは垂直にする感じが適当でしょう)。

そしてフットブレーキの足を床板のカキの部分と軸の端とで半田付けします。

トフの場合はブレーキテコ軸受から飛び出た軸が0.5mmぐらいの処でカットして仕上げておきます。

フレームの内側に半田付けするアオリ戸受は端から1mmほどの処に外側がくる位置で半田付けをします。

第2回

1.妻板は若干の加工が必要で、トの2個、トフの1個は写真のようにハンドブレーキ軸受2か所を削り取ってしまいます。

そして側板との半田付けに備えて左右に半田メッキをしておきます。

とかくロストワックスどうしの半田付けというのは半田が流れにくいもので、付いたかな?と思っても中まで半田が流れていなくてポロッととれてしまうことがあります。

このように半田メッキをしておけばそのような事もなくシッカリと固定できるからです。

2.そのような準備をしておき妻板と側板とを歪みがないようにコの字型に(1枚の側板は半田付けせずに)半田付けします。

そこへ床板を差し込むような感じで横から入れて、水平になるように留意しながら妻板のカプラー後部で瞬間接着剤で固定します。

そのあと妻板と側板の補強板の下の空白の部分に上床板を差し込みます。

トには前後の方向性はありませんが、トフにはありますので注意しましょう。

そして残った側板を半田付けします。

3.トフのハンドブレーキ側にはまずステップを半田付けします。そのあとでブレーキ軸にテコを半田付けしたものを下から差し込み上の軸受の下方で半田付けをして、最後にハンドブレーキハンドルを半田付けします。

もしも差し込みにくいようでしたら、φ0.5ドリルで下方から穴を開けてみます。

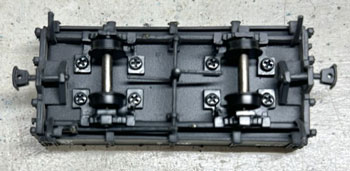

軸受のブレーキシューは2個ずつ向きを変えて根元からニッパーでカットして、その部分をヤスリで仕上げておき、軸受メタルを瞬間接着剤で固定します。

4.アオリ戸受は車体幅に裾部分がなるようにピンセットでRに曲げておき、仮に組み上げて歪みがないかどうかを確認してから塗装作業に移ります。

恐らく上床板にガタは出ないと思いますが、気になるようでしたら目立たない部分に瞬間接着剤を流しておきます。

第3回

1.塗装は黒一色ですから別段書くようなことはありません。

定石通りにMWC-53 MWプライマーで下塗りをしてからMWC-02 ディープブラックで塗り、別売のアルプスモデル製インレタDを貼ってから好みに合わせてMWC-17 ダークグレーで軽くウェザリングです。

軸受は車輪を挟みながら1.4mmビスで止めて出来上がりです。

とかく「どこを持って塗装したら良いのだろう」と悩む無蓋車ですが、積荷を積む前提ならば悩むことはありません(^_-)。

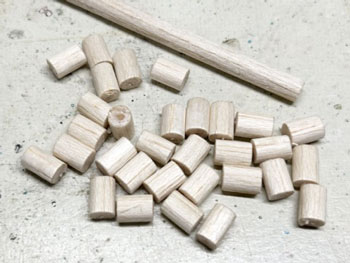

2.さて、その積荷ですが「穀倉地帯の頸城地方なのだから、無蓋車の積荷は米俵にしよう!」と工作に入りました(^^♪。

ネットで「米俵」について調べてみたら、直径はおよそ50cm、長さは75cm、重さは60kgだそうで、それを1/87に縮小するとΦ5.7mm、8.6mmとなります。 ということで手持ちのバルサ棒でΦ5mmのものがあったので、それを8mmにカットして量産。

米俵の積み重ね方も調べたら交互に向きを換えるようなので、そのように無蓋車の中に並べておき、ゲタにする5mm厚のバルサ板に木工用瞬間接着剤を塗っておき、「エイヤッ!」と接着。

頃合いを見計らって取り出し、この上に更にもう一段重ねてやりました。

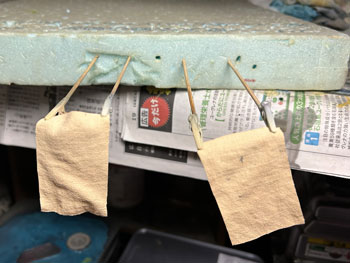

3.もちろんこのまま積むのでは芸がないので(バルサの丸棒だって分かっちゃいますしネ)この上からシートを被せますが、時代的にお得意のブルーシートでは雰囲気が出ないので、やはり「ここは帆布でしょう!」と、物置から塗装道具を清掃するときのためにとってあるボロキレの中から古いシーツを取り出し現物合わせで大きさを決め、グンゼの「タン」の溶液の中に浸けて染め上げて乾燥(^^♪。

米俵に被せてから塗ろうかとも思ったのですが、瞬間接着剤で止めた部分は色が乗らないような気がしたので、あらかじめ染めておいた(ま、実物と同じですネ)訳です(^_-)。

米俵は積み重ねると何となく「クタ〜ッ」となるような気もしますが、それをやるとこの上から布を被せるので、逆に何が入ってるのか分からなくなるような気がして「元気なまま」にしておきました。

4.米俵を接着して、塗料も充分に乾燥したシーツを被せ、折り畳んだ部分にだけ木工用瞬間接着剤で止めてから、絹糸でロープ掛けをして完成です(*^^)v。