浜中のミルクタンクローリー

道東をドライブすると、丸っきりこのままのスタイルをしたホクレンのトラックが輸送用に活躍しているのを見掛けますが、道路が整備されていない昔は生乳の輸送用にタンクローリー車が使われていました。

このタンク車は茶内線の支所前にあった雪印乳業の集乳工場と茶内工場とを行き来するもので、一日一往復していました。

因みにゴンドラ型のミルクカーの方は明治乳業のもので、沿線の各酪農家が小さなプラットホームに集乳缶を持ち込み、それを拾って行く形で茶内工場まで運行され、これも一日一往復していました。

簡易軌道シリーズでは既にお馴染みの泰和車輌で昭和40年に製造されたこのミルクタンクローリーの魅力を、この組立講座から感じ取って頂ければ幸いです。

第1回

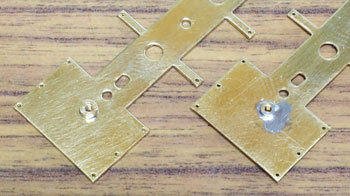

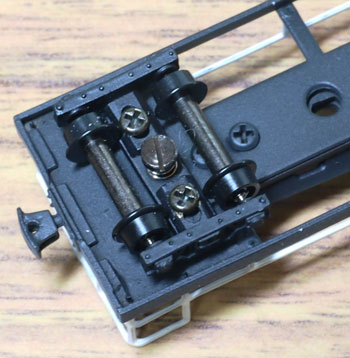

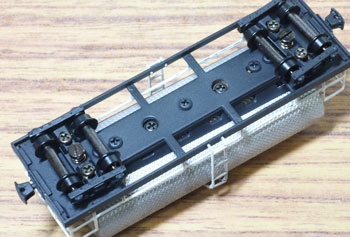

1.まず最初に床板にボルスターを半田付けします。そして上側に出っ張った部分をヤスってツライチに仕上げておきます。

次に厚いセンターの床板を1.4x1.4mmビス3本で止めて、エンドビームを半田付けします。

2.これに横枠を半田付けします。この時にテスリを差し込む小穴は半田で埋まってしまうかも知れませんが、その際には0.5mmのドリルで穴をサラっておきましょう。

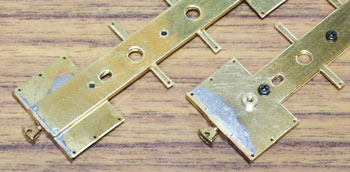

テスリはランナーから注意深く切り離して、エッチングの裏面が車体の外側になるようにコーナー部を曲げます。裏面が外側になるように、という理由は、少しでも細く見えるからです。

コーナー部の曲げ方は図のように「コーナーの支柱が斜めを向くように」留意しましょう。

このテスリですが、高低2種類があったようですので、低いタイプを作る場合には上の部分をカットしてやります。カットするタイミングはコーナーを折り曲げる前にしてやり、そのカット部の仕上げは床板に半田付けをして、シッカリした状態ですると良いでしょう。

いずれにせよテスリを床板に半田付けしたら、上の部分だけでも少し荒目の紙ヤスリで仕上げてやると、グッと良くなるでしょう。

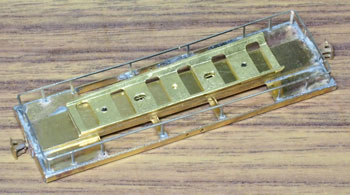

3.タンクフレームは台板を挟みながら床板に1.4x3mmビス2本で止め、台車枠には軸受を半田付けします。

第2回

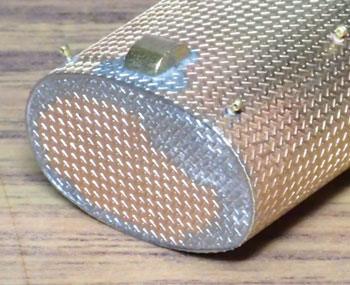

1.タンクの組み立てです。まず楕円形になってるタンクの両端のトバクチを合わせて、内側に軽く半田を流します。外から見ると写真のように半田が滲んでいても構いません。

2.次に補強版を合わせ目に半田付けしますが、前後左右ちょうど真ん中に来るように留意しましょう。前後均等になっていないと妻板が入らなくなりますし、左右均等になっていないとタンクが傾いてしまいます。

3.ハッチとドームを半田付けしてからハンドレールノブを半田付けします。いずれも半田を流す部分はキサゲ刷毛などで磨いてやると、半田が流れやすくなるでしょう。

ハンドレールノブは写真のようにハンドレールを通したものを(半田付けはしません)タンクの穴にセットするように置き、内側から半田を流して固定します。

この段階でハンドレールは半田付けしませんので、抜き去っておきましょう。

4.妻板を半田付けしますが、これにはチョットしたコツが必要です。

まず穴の開いていない妻板をドーム側に半田付けしますが、恐らくスッとは入らないでしょう。僅かにきつ目に作ってあるので、平ヤスリで周りを舐めるようにヤスリながらギュッと入るように調整します。スッと入るようではダメです。

半田は表側にタップリとフラックスを塗って、半田を流すように半田付けします。

右の写真のように綺麗に流れていれば、塗装をしても目立ちませんが、左の半田は塗装をしたら目立ってしまいました(^^ゞ。皆さんはもっと綺麗にするようにして下さいネ(^-^;;。

そして穴の開いている妻板を反対側にも同様に半田付けして、コックを半田付けします。

5.ハシゴはランナーから丁寧に切り出して、エッチングで凹んでいる側を内側にして折り曲げて写真のように仕立てますが、半田はRになってる部分だけでOKでしょう。このRになってる部分の足掛けは0.3mmほど長目になっていますので、注意深くカットしておいて下さい。

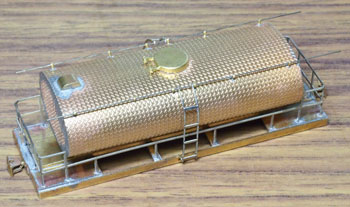

タンクと床板とを1.4x3mmビス2本で止めておき、ハンドレールノブとハシゴの穴にハンドレールを差し込み、写真のように組み立てます。

ハシゴの下端が床板の横板の穴に軽く入るようにしておき、ハシゴの上端(ハシゴのすぐ脇のノブに半田が回らないように注意しましょう)・ハンドレールノブの外から左右2個ずつのみで半田付けします。ハシゴの下端は半田付けをしません。

最後に両端のノブの所でハンドレールをカットして仕上げておきます。

第3回

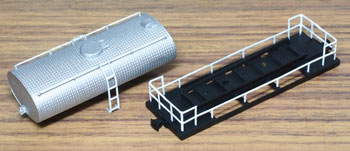

1.塗装に移ります。まずは上まわりから。総ての部品をMWC-53 MWプライマーで下処理しておき、タンク部は市販の銀色で塗ってから、ハシゴはプラカラーの艶消しホワイトで筆塗りします。床板と台車まわりはMWC-02 ブラックで塗ってから、テスリやハシゴをプラカラーの艶消しホワイトで筆塗りします。

タンク部は艶ありのMWC-10 クリヤーで、床板から下はMWC-09 フラットベースを僅かに加えたクリヤ−でオーバーコートしてから、MWC-17 ウェザリンググレーで化粧をしてやります。

因みにタンク本体はステンレス製ですので、サビ系の汚しは似合わないでしょうから、それを表現するのでしたら、タンク以外の部分にしておきましょう。

2.塗り上がったら、台車は車輪を組み込みながら1.4x2mmビスでマクラバリに止め、スプリングを介してセンターピンで床板に止めます。

タンクと床板とは先ほどのように1.4x3mmビスで止めて、ハシゴの下部を横枠の穴に差し込んで裏側を接着剤で止めます。

第4回

1.この製品用として別売で「集乳缶4個セット」が販売されていますので、車端に載せてやると雰囲気が良くなります。

本体・蓋で構成されていますので、本体に蓋を瞬間接着剤で止めるだけです。

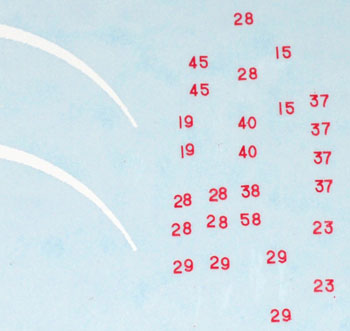

MWプライマーで下処理したあと銀色に塗ります。集乳缶には酪農農家の管理番号が書かれていて、出荷した農家が判るようになっています。これをぜひとも再現してみましょう(^^♪。

当社の製品には帯用のディカールが付属している製品が多数ありますが、今回はその余白部分を使います。

別売のアルプスモデル製「木曽タンク車用」の赤い数字がピッタリですので、これをディカールに転写して、プラ用塗料のクリヤーでコーティングしておきます。これを集乳缶に貼るだけなのですが、じかにインレタを転写するよりも格段に楽ですので、皆さんも試してみて下さい。

2.集乳缶を床板の四隅に接着して出来上がりです\(^O^)/。