浜中のミルクカーⅡ

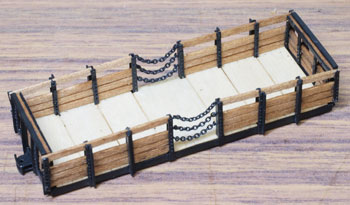

浜中のミルクカーが全面的に設計変更されて生まれ変わりました。金属の部分は真鍮で、木の部分は木で出来ていますので、新しい感覚で組立作業を楽しんで頂けるのではないでしょうか?わざと木の部分を指で裂いて朽ちたようにするのも良いでしょう(^_-)。

組み立てたあとも塗装の楽しみが残されています。半田付け作業は僅かですので、その分塗装に力を入れて、ここはひとつ木の素材ならではの質感を活かしてやりたいものです。

そんな魅力あふれる新生ミルクカーの楽しさを、この組立講座から感じ取って頂ければ幸いです。

第1回

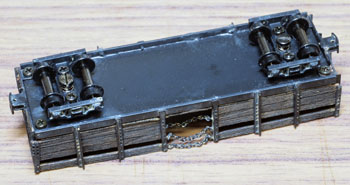

1.まず、プレス製の床板にボルスターを半田付けして、上に出た部分をツライチに仕上げておきます。次に床板の横に側台枠を半田付けします。長さは同じです。組み立て方によっては、微妙に前後にずれてしまっている場合もあるので、念のために妻部分を平ヤスリでなめておきましょう。

2.側台枠にポストを半田付けしますが、外観図をよく見て、それぞれの向きに注意しましょう。半田付けをする前に「ピン」の曲がりを修正して、総てのピンが垂直になるようにしておきます。

3.台車枠に軸受を半田付けします。この軸受がある事によって、転がり特性は格段に良くなっています。

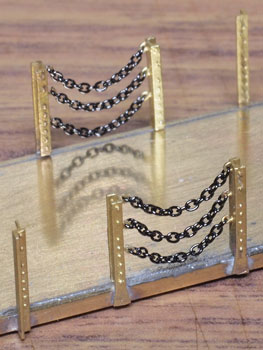

4.中央のデッキにはチェーンが付きます。チェーンは余裕を見て7cmのものが入っていますので、1cmにカッターで6個カットしてやります。これを?型になったフックに引っ掛けるのですが、引っ掛けたらピンセットで?を曲げて抜け落ちないようにします。念のために上下左右に振ってみて、抜け落ちないかを確かめておくと良いでしょう。

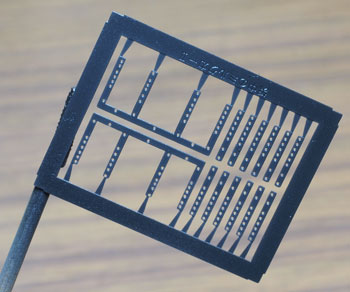

この状態で総てのパーツをMWC-53 MWプライマーを下塗りしたあとでMWC-02 黒で塗っておきます。前後の妻板のピンも垂直になるようにしておき別に黒く塗ります。エッチングヌキパーツはランナーごと黒く塗ってしまうのが良いでしょう。

折角の「揺れるチェーン」ですから、塗装で固めてしまいたくないもの。その為にはプライマーを塗ったあとと、黒く塗ったあとに指先で揉んでやるようにすると良いでしょう。万が一剥げても素材が黒いので安心です。

第2回

1.さて、ここからはこの製品のハイブリッドたる所以の木工作業になります。側板や妻板は一番上の板と下3枚とで構成されています。ランナーから切り離して、それらを混ぜないように注意しながら切断した部分を仕上げておきます。

まず、妻板のピンに横板(今後は木製の板をこう呼びます)の穴を合わせて取り付けていきます。取り付けが終わったらエッチングヌキの板で押さえますが、この板には表裏があって「浜中のミルクカーⅡ」と彫られていない側(裏側)の方が僅かに穴が大きくなっていますので、それを横板側にセットしてゼリー状瞬間接着剤で止めますが、写真のように横板が朽ちた状態に予めしておいてサンドウィッチするのも良いでしょう。

2.木製床板は8枚で構成されています。これをゴム系接着剤で金属製床板に接着しますが、接着剤は塗り残しのないように注意して下さい。そうしないと後で塗装をした時に反って剥がれてしまうからです。

3.次は側面の横板の取り付けです。下の方から順に取り付けていきますが、エンド部分に穴がない方を、出入り口柱のコの字の部分に差し込みつつピンに差していきます。一番上の板は上から2番目のピンの上に乗るような形になります。

その後で妻板を組み合わせますが、妻板のピンを片側だけ通して反対側は無理矢理少ししならせながらピン上に横板を乗せて順番にはめ込みます。最後に床板に1.4x1.4mmビスで固定します。

4.側面の横板をエッチングヌキパーツで押さえますが、これも妻板と同様に裏側が横板と接するようにします。ただ、この板の穴は真ん中ではなく僅かに横にずれていますので、柱と合うように注意しましょう。

この横板も写真のように指でもいだりして朽ちた状態にするとリアルになるでしょう。

第3回

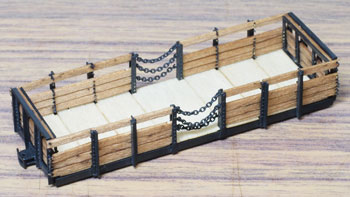

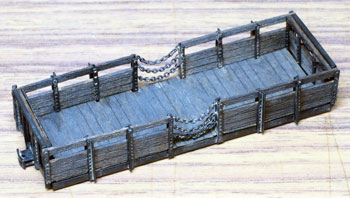

1.いよいよ木部の塗装です。この製品の真価を決めるのはこの段階と云っても過言ではないでしょうから、皆さんも気合いを入れて大いに楽しんでみて下さい。

アクリル塗料の艶消し黒をシンナーで薄めたものを筆で何度か塗り重ねていきます。質感が損なわれてしまいますので、決して濃いままベタッと塗るような事はしないで下さい。金属製の柱の部分に塗ってしまっても大丈夫です。

これが乾いたら金属部分にエナメル塗料のサビ色をシンナーで薄く溶いたものをチョイチョイと塗っていき、くたびれた感じに仕上げます。

2.これは朽ちた方のミルクカーです。写真では判りにくいですが、こちらは黒を塗ったあとで、エナメル塗料のグレーを薄く溶いてニュアンスを付けてみました。アクリル塗料の上にエナメル塗料を塗っても浸蝕はしませんので大丈夫です。塗られたペンキが老朽化によって朽ちた感じに見えるでしょうか?これぞハイブリッド製品の楽しみです!(^^)!

3.台車は車輪を組み込みながら1.4x2mmビスでマクラバリに止め、スプリングを介してセンターピンで床板に止めて出来上がりです。

どうでしょうか?企画&設計したボクが云うのもナニですが、結構気に入った製品に仕上がってると思いませんか?

皆さんも腕によりを掛けてイメージを膨らませてボロボロに仕上げてみて下さい(^O^)。

第4回

1.ミルクカーですからやっぱり集乳缶を積んでみたいな、という方には別売でこれまた凝った内容のものが御用意されています。

軽量化を意識して設計されていますので、実物のように中は空洞です(^-^;;。

本体・蓋・底で構成されていて、2段積にした時の事を想定して、上段には蓋と底を瞬間接着剤で止め、下段用は本体のみで使用します。

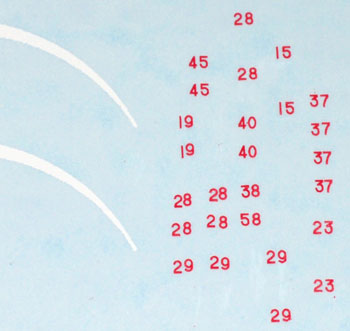

2.MWプライマーで下処理したあと銀色に塗ります。集乳缶には酪農農家の管理番号が書かれていて、出荷した農家が判るようになっています。これをぜひとも再現してみましょう(^^♪。

当社の製品には帯用のディカールが付属している製品が多数ありますが、今回はその余白部分を使います。

別売のアルプスモデル製「木曽タンク車用」の赤い数字がピッタリですので、これをディカールに転写して、プラ用塗料のクリヤーでコーティングしておきます。これを集乳缶に貼るだけなのですが、じかにインレタを転写するよりも格段に楽ですので、皆さんも試してみて下さい。

3.出来あがった集乳缶をミルクカーに接着して出来上がり!実際に手に取られると理解できますが、この集乳缶は軽くできていますので、積み方も自由な発想でお楽しみ頂けるのではないでしょうか?