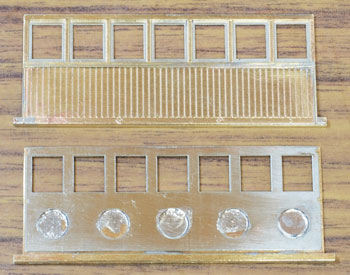

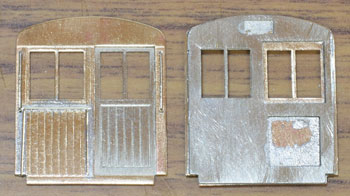

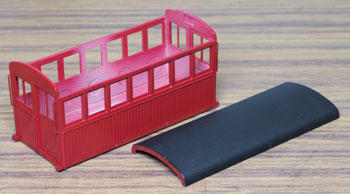

木曽の供奉車 供奉車と書いて「ぐぶしゃ」と読みます。 先に発売した「貴賓車」とペアーを成す車両で、貴賓車が皇族用の車両なのに対して、この供奉車はお伴をされる方々が乗られた客車です。 ですから、貴賓車が単独で使用される事はなく、必ずペアーを組んで使用されていました。 のちに「上松の理髪車」として第二の人生を歩んだこの車両は、唯一の一段下降式窓を持つB型客車で、独特なカーブの屋根と共に異彩を放っていました。 「理髪車」となるまでは「B型No.8」と側面左下に標記されて使われていましたので、テスリを黄色く塗って仕上げるのも良いでしょう。 そんな魅力あふれるこの客車の楽しさを、この組立講座から感じ取って頂ければ幸いです。 第1回 1.まず、側板の下部に太い垂木のフレームを表現した角棒を半田付けし、窓下には凹部をガイドに、コの字型の真鍮線による飾り板を半田付けします。そして窓枠を半田付けしますが、側板との上面合わせになるようにしますと、角棒との間に1mm弱の隙間が出来ると思います。これでOK。この隙間に床板があとで入ります。   2.妻板にもコの字型の飾り板を側板と同様に窓枠を半田付けしますが、垂木が入る下隅に出た部分はカットして仕上げておきます。更に窓枠を下面合わせで半田付けし、この段階でテスリも半田付けしておきます。妻板の裏側に出た部分はツライチに仕上げておきます。  3.側板と妻板とを組み合わせて半田付けしますが、側板方向から見て、妻板の板厚が見える方向で組み合わせます。勿論直角になるように留意しましょう。床板にはボルスターを半田付けしておきます。  4.これを組み合わせます。二組作っておいたものを組み合わせて箱にしますが、その際に床板を挿み込みます。床板は上下方向に若干ゆとりがありますので、垂木の上に乗せるようにして半田を流します。  5.屋根板にはまず端板を半田付けしてから仕上げます。そして屋根止め板を前後左右の中央に半田付けします。   第2回 1.台車の組み立てです。軸受を台車枠に差し込んで半田付けをします。写真のように片方のエンドビームを斜めにヤスッて下さい。中枠にはエンドビームを半田付けしてから(削った方は非デッキ側に)、それが済んだらブレーキテコを半田付けしてからブレーキポストを半田付けします。    2.塗装に掛かります。総ての部品をMWC-53 MWプライマーで下塗りします。貴賓車と色艶を揃えるために、屋根と台車まわりはMWC-02 黒で塗り、屋根は妻面を残してマスキングしてから、その部分と車体をMWC-03 クリームで塗り、その後にMWC-05 レッドで塗ります。  3.別に紺色にぬっておいたシートを床板に突き当てるようにして側板裏側に接着しますが、ドアーの部分は隙間を空けるようにしましょう。プラ板などから窓ガラスを貼ります。  4.台車を1.4x2mmビスを使って組み立てますが、軸受部分は塗料が入っているかも知れませんのでφ0.8のドリルで揉んでおきましょう。車輪を入れながらビス止めして、ドローバーで結びピンをエポキシ系接着剤で軽く止めます。これをセンターピンで床板に止めます。車体が傾くようでしたら台車を一旦外して、耐水ペーパーの上に車体を置いて、傾きを修正するようにボルスターをヤスります。削り過ぎないように注意しましょう。ブレーキシューを接着して最後に屋根板をはめて出来上がりです。    |