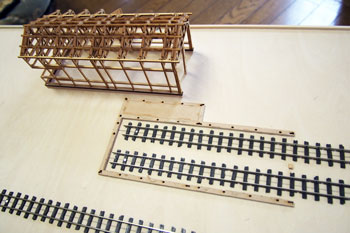

まずは台枠作りから始めます。大きさは井笠や簡易軌道と同じ1200x450mm。60x10mmの桧角材を目の字に組んで、その上に4mm厚ベニヤを貼ります。

ベニヤは前回の残りで賄えそうだったので、写真のような形にはなっていますが・・・。

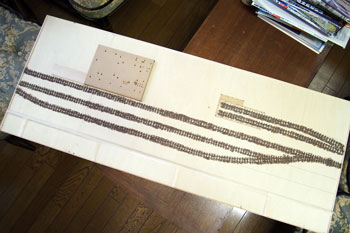

写真の日付を見ると6月15日になっていますね。台枠の製作が実質的なレイアウト製作のスタートだとすると、完成したのは7月7日でしたので、3週間で完成まで漕ぎ着けたことになり、我ながら突貫工事でよくやったものだわい、と思います(^O^)。

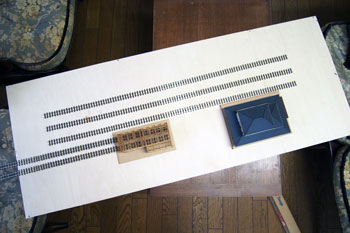

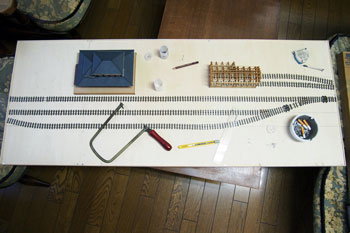

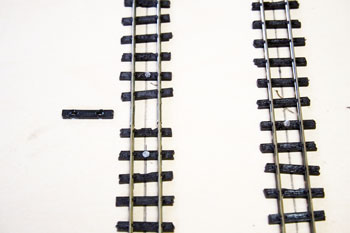

レール間の寸法は50mm(機関庫の部分は30mm)としてフレキシブルレールを置いてみたところ。

因みに井笠は45mmにして町線らしさを演出して、逆に簡易軌道は55mmにして北海道らしさを出しました。

今回はポプラ並木と田圃をぜひ作りたかったので、そのスペースも考えると3本敷ける幅だということが判りました。

そしてポイントを2個配置して釘で固定です。

実はこのイメージ図はこの段階で描いたものだったりします(^-^;;。

機関庫は当社の杉沢の2線機関庫に若干の手を加えれば使えそうなので、骨組みまで出来上がったサンプルが手元にあったので工期短縮になりました(^_-)-☆。

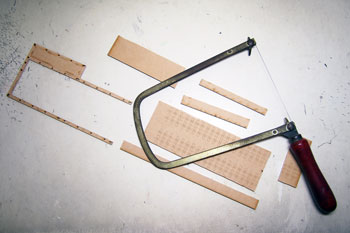

まず、入口上の柱を切り取り、土台との間に3x5mmの桧角材を入れて5mmの嵩上げをします。また、ベース板は写真のように切り取って、ここでも高さを稼いでいます。

やはり酒井5tDLが入れば良い機関庫と、ホジ3が入る機関庫とは高さが違うモンだなあ、と実感した次第です(^_-)。

台枠の周囲には3x3mm桧角材を接着しておき、プラスターを流し込んだ時の歯止めにしておきます。また、田圃の部分は5x3mm角材にしてあります。

フレキレールの継ぎ目には犬釘を削いでおいた枕木を差し込んでおきます。

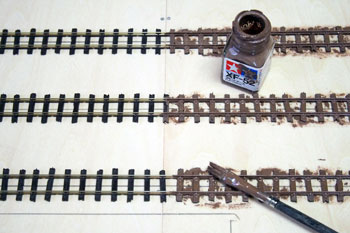

この段階でレールと枕木とを「フラットアース」で塗っておきます。

仮に車両を置いてみて、ホームとの間隔を確認しつつ駅舎のホーム(土台部分)を接着します。

更に車両を3両編成と仮定して、それに対応できるような長さにホームを延長してやりますが、こういった工作にはバルサ材が加工性などの点で楽で愛用しています。

田圃のあぜ道もバルサで作っておきますが、その間隔は穀倉地帯らしく広めに設定してみました。

この間隔なども、例えば山間地の田圃などは狭くするなど変化させてやる事によって、地域性が表現できる点ではないでしょうか?

保線詰所や郵便局の土台になる部分も3mm厚のバルサを貼って確保しておき、後にプラスターを流した時に備えます。

因みに最近ではゼリー状瞬間接着剤も安い物が出てきて使いやすくなりましたので、木工ボンドで乾燥までの間に反ってしまう事も無く、作業性の効率も考えて、昔だったら木工ボンドで接着していたストラクチャーや角材・バルサ板なども、総て瞬間接着剤で工作しています。