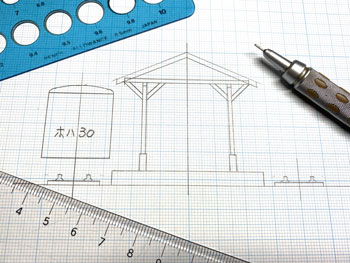

地面が出来上がったところで、ここからは建造物つくりです。

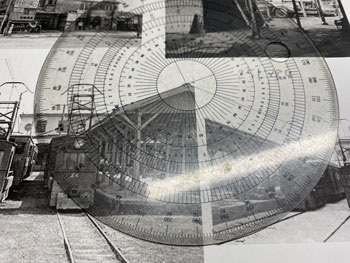

出来るだけパースのない写真を選んで屋根の勾配を分度器で測ったら132度でした。

実はこの製作途中の画像は逐一リアルタイムで当社のFacebookやInstagramに公開しているのですが、この過程をFacebookに公開したところ、或る方がメッセージを書き込んで下さいました。

その方曰く屋根の勾配について、日本家屋はほとんど4寸(4寸上がって10寸行く)または4寸5分勾配が基準で、豪雪地帯になると6寸勾配がまれにあるそうです。

それから計算すると131.5度になるので、ボクの読みはバッチリだったことになります。

柱の高さは写真の客車から、これぐらいかな?という寸法を割り出したのですが、断面の縦横比はこれと同じように見えるので、違和感がありません。

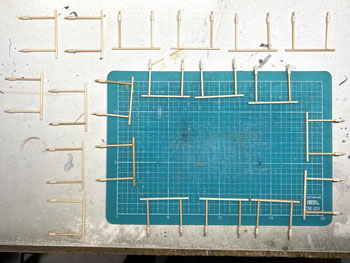

柱は総て1.5mm角の桧角棒を使用して、所定の寸法にカットしていきます。

1.5mm角というのはとにかく建物を作るうえで基本となる太さで、87倍すると約13cm角になります。ですから、ボクは10年以上前に東急ハンズで大量に買い込んでおいたものを今でも使っています。

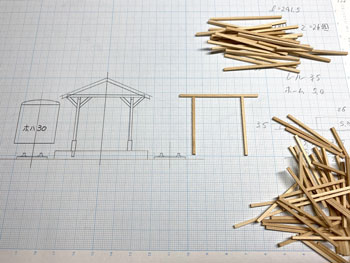

土台の部分は一段太くなっているのですが、これを表現するために0.5mm厚のバルサを6x2mmに切り出して四辺に貼ってみました。

今まではこの表現には2mm角の桧角材を接ぎ木していたのですが、どうしても真っすぐにならなかった痛い経験があるからです。

端面は平ヤスリで仕上げておき、組み立てる場合の接着面積と垂直性を確保しておきます。

一段太い部分は貼って仕上げてみたら違和感があったので、紙ヤスリで少し削ってみました。

そのあと、プラットホームに差し込む部分は柱の角を落として、差し込みやすいようにしておきます。

これを横柱と組み合わせ、これが乾いたら、次は斜交い(はすかい)の柱を作ります。

以前、或る方から「こういう便利な工具がありますよ」と云ってプレゼントして頂いたものですが、今まで使う機会がありませんでした。

大昔、ボクが大学生の頃、この同じメーカーのこれの元祖のような同じ機能のものを使っていましたが、流石に現行商品はかなり改良されていて、気持ちよく作業ができました(^_-)。

30度・45度・60度の治具が付属していて、それをクランプで止めるようになっています。

そこに角材を置いて、ギロチンのようにレバーに付いたカミソリでカットする仕組み。

今回は45度でしたが、まず斜めの部分の長さ9.5mmよりも長めの11mmに角材をカットしておき、1回目の斜めカット。

それをひっくり返して、治具に9.5mmの所にマジックインクで印をしておいた所に角材を置いて2回目のカット。

出来上がったものを門型の柱に置いてみましたが、ピッタリと仕上がって気持ちが良いです(^_-)-☆。

斜交いの柱を総て接着したところで、全長に亘る柱2本に30mm間隔で接着していきます。

それを終えたら、今度はレール方向の斜交いの柱を所定の長さにカットしていき、ここに接着。