何が入っているのか判りませんが、何でこんなに背が高いのでしょうか・・・。窓の位置からして二階建てには見えませんが、チャンとした二階建てではなくとも、簡易的な二階があるのかも知れませんネ(^O^)。

それと共に何故平屋にしなかったのか?大都会でもあるまいし、土地が無い訳でもないだろうし・・・。

そんな事を考えていて、フト気づいたのがここの立地条件。

そもそも、何で川を跨ぐような場所に駅舎を作ったのか?も不思議です。

そうやって考えていくと、この物置も狭い場所に作らざるを得なかったために、このような形になったのかも知れません。

それはともかく、工作手順は駅舎と同じです。

様々な写真をチェックしながら、駅舎との高さの比較、中心線と駅舎の屋根の位置から幅寸法を割り出したり、線路側にある窓の幅を1として奥行きが3である事を割り出したりして、全体の寸法を決めました。

ここにも下見板を貼った訳ですが、木工ボンドの原液を筆に取って塗っては寸法に切った下見板を貼って、貼っている間は筆を水に浸けて、というのを繰り返していきました。

この物置の駅舎側妻面というのも、なかなか写真が無くて、唯一見つけたのが扉が開いた状態のもので、はてさてどのような形をした扉なのかも分かりませんでしたので、推測で作りました。

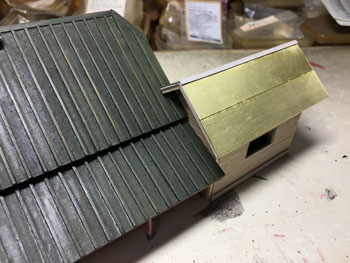

屋根は例によって方眼紙の台紙の上に波板を木工用瞬間で貼り、峰はラベルシールの台紙を使用、外周は2mm角棒です。

駅舎の屋根と干渉する部分の屋根は、糸ノコで切除しました。その屋根はハルレッド(艦底色)で塗ってから、パステルのサビ色でウェザリング。

外板は下見板を極く極く薄く溶いたエナメル黒で染めるようにして塗り、窓ガラスを貼り込み出来上がり。

車庫側は写真があったので、これで間違いないと思いますが、全くのノッペラボウです(^O^)。

ここまで来て気になってた電線の引き込みポイントを作りました。材料はリコメンドパーツで販売している「4連のドアーノブ」。

本来はランナー部分なのですが、1mm角なのと0.4mmのランナーが付いてるのを思い出して、これを使って表現してみました(^^♪。

駅舎はフルに5日間も掛かってしまいましたが、流石に小屋は1日足らずで完成(^O^)。

こうやって連結して置いてみると、段々と雰囲気が出てきました(*^^)v。