前回の「加増田鉱山軌道」の場合は車輪を宛がいながらレールを敷きましたが、今回はもう少しチャンとやろうと思いトラックゲージを自作しました。

使うレールはマイクロエンジニアリング社のコード40番ですから、レールヘッドの幅は0.4mm、高さは1.0mmという極細いもの。

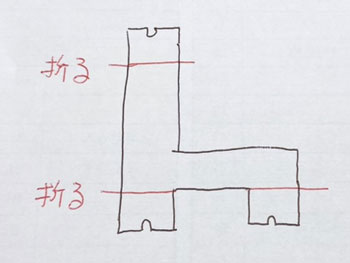

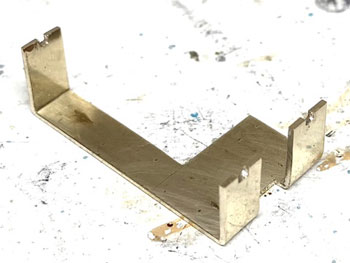

それに合うように3か所に切れ込みを入れておき、0.8mm厚の真鍮板で切り出して折り曲げました。

とりあえず1本のレールを敷きました(^^♪。時間にして3時間半(^O^)。

マイクロエンジニアリング社製の犬釘を使ってレールを止めていくのですが、この犬釘は精度が悪い(@_@)。

太さはφ0.4ほどなのでφ0.5のドリルで枕木(ベースのベニヤ板も)に穴を開けて差し込んでいくのですが(釘のくせに先が尖っていないので)、先の折れ曲がった頭の部分の寸法がまちまちで、レールからどれだけ離れた位置に穴を開ければ良いかの基準も定まらず。

などと愚痴りながら作業をしていった訳であり。

ただひたすら「出来上がれば見栄えのするものになる!」という一念を頭に描きながら(^O^)。

今度は全く反対側のレールを敷いていきます(^_-)。

2本目のレールを敷きました(^^♪。ここで僅かですがトラックゲージの登場。

PECOのフレキと並べるとこんなにレールの太さが違い、レールが細いので軌間も広く見えます。

次は避けて通れないポイントがらみの線路敷設になります。

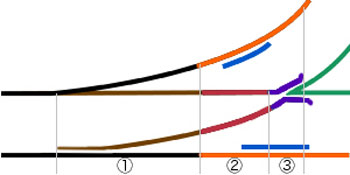

どうやって作ろうかと考えたのですが、便宜上写真で一番上を1番線、次を2番線、橋を渡るのを3番線とします。

まず1番線の手前のレールと2番線の向こう側のレールをVの字に半田付けして敷設。

次に2番線の手前のレールと3番線の向こう側のレールをVの字に半田付けして敷設したらどうかと。

図の緑色の部分をまず作ってしまおう、ということです。

その後で①~③の部分を作ったらどうかな?と考えました。果たして上手くいくかな~(^O^)。

Vの字のポイントレールをひとつ敷き終えました(*^^)v。

これで「1番線」は完了して、次は「2番線」と「3番線」に跨るVの字ポイントレールを作って敷設します(^_-)。

仮に「助六の酒井製131号機」を置いてみましたが、やはり細いレールは苦労しただけのことはあって、イイですね(^^♪。

ポイント部以外のレールの敷設も終えて、いよいよ面倒なポイント製作。

リードレールからフロッグ部分までを1本のレールで作り、三角ヤスリで脇に溝を入れて折り曲げ、更にリードレールの先端部は斜めにヤスってやりました。

可動部分となるリードレールの表現はジョイナーを差し込んでおき、糸ノコでレールの頭に溝を入れておきました。

これを左右一対作っておき、1.0x0.4の真鍮板を半田付けしてユニット化。

ガードレールも同様に三角ヤスリで脇に溝を入れて折り曲げ。これらを枕木に固定してポイントは完成(*^^)v。

レールに塗ったフラットアースも乾いたようなので、夕食後に頭の部分を磨きだしておきました。

これで廃線後の線路ではなくなります(^O^)。

割りばしの先にサンドペーパーを両面テープで止めてゴシゴシ。但しガードレールは磨かないように注意します。

紺屋の白袴にならないように、当社製の「岩崎製ポイント転轍器」も作ってセットして、とにかく線路に関しての工作は完了しました(^^♪。

さてと、これで地盤作りの第一段階を経て、建物作りの第二段階、線路敷設の第三段階まで進んだので、明日から第四コーナーの草撒きをします。

今までは茶色一色だったものが、きっと花開いたように華やぐことでしょう(^^♪。