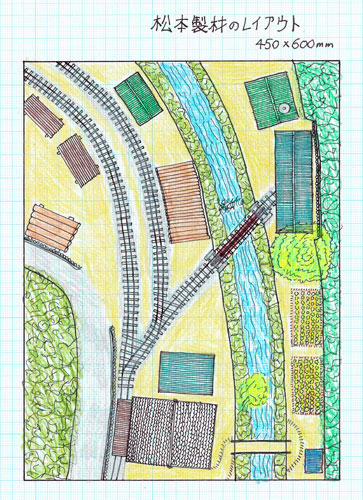

ざっとイメージプランを描いてみました(^^♪。

ざっとイメージプランを描いてみました(^^♪。

実物そのものを縮小したのでは広大なスペースが必要となるので非現実的。

つまりエッセンスだけを抽出して、少しばかり知識のある人が「アッ、松本製材だな」って思ってくれるようになればイイ訳であり。

必須なのはザワザワした渓流を渡るシーン、道路と材木置き場との間の狭いスペースに線路が敷かれているシーン、そして貯木場のシーン。

この3つに絞り込みました(^_-)。

左下の部分は小高い傾斜地にしたいのですが、それをやってしまうと貯木場や橋を左下から撮りにくくなってしまうので、ちょっとだけこんもりしたブッシュにしましょう。

対岸の背景は逆に杉木立にしましょう。

左上の貯木場にガントリークレーンなど欲しかったのですが、スペース的に窮屈になりそうなので断念しました。

せめてフォークリフトのミニカーでも探して買いましょう(^O^)。

こうやって絵を描いてみると、建物は小屋も含めて6棟作る必要がありそうですが、一番難物で力が入りそうなのは下の瓦屋根葺きの手前の材木置き場かな?

その右には路地があって細い橋で対岸の畑に行けるようになります。空いたスペースの有効活用です(^O^)。

渓流の見せ場は鉄橋の上流の段差部分。

鉄橋との間隔を稼ぐための段差だと思うのですが、これはいつものようにフィルターを使ってザワザワとした感じを出せるのでは?と考えています。

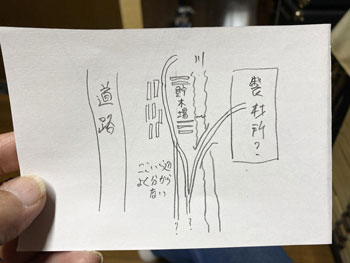

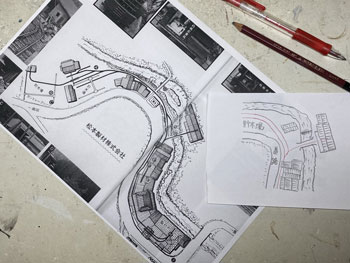

このイメージを作るに先立って、写真から「こんな感じかな?」と青森さんに送ったのが左の絵。

そうしたら「大昔にレールマガジンに掲載した見取図があるから」と送って下さり、より具体的にイメージを掴むことが出来ました。

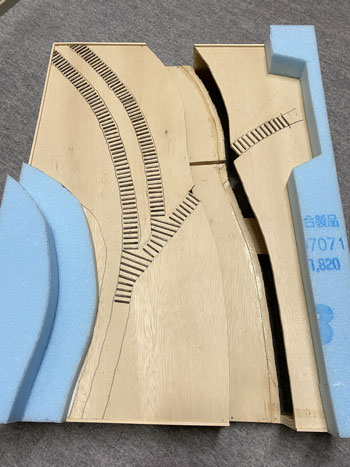

早速ホームセンターに行って4mm厚のベニヤ板と角材を購入して、台枠を組み始めました。

渓流部分は引き回しノコで切って、切り出した部分は川底として再利用します。

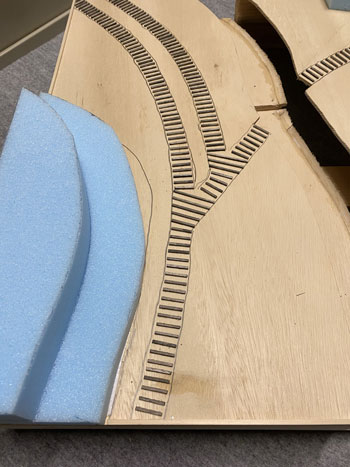

実際にはマイクロエンジニアリング社の#40の引き抜きレールを使いますが、PECO製のフレキシブルレールを仮に置いてみて大体の感じを掴みます。

貯木場の線路間隔やポイントの位置などを確認して、右に10mmとか奥に10mmとか微妙に位置を換えながらイメージするベストな位置を求め、これで良いと思ったところで鉛筆で印をつけています。

2mm厚バルサ材から枕木を切り出して、黒染めしておきました。いつもと同じ幅2mmで長さ20mmです。

枕木の間隔は「こんな感じかな?」と敷いていったのですが、結果的に後で測ったら8mm間隔でした。

手前の部分は材木置き場なのでコンクリート敷きです。

枕木を接着したら橋脚となる部分の板をカットしておき、4辺には地面に土を撒いたときの土留めとして3mm角材を接着しておきます。

ここで台枠に道路の位置を書き込み、それに従って道路と傾斜地の土台をウレタンフォームで作って接着。

これが乾くのには時間が掛かるので暫くは放置プレイだな、と思って眺めていたら、妙な事に気づいた訳であり。

コンクリート敷きの部分にも枕木を接着しておかないと引き抜きレールを固定できない(@_@)。

以前、コンクリート敷きを再現した立山砂防のレイアウトⅢのように、紙粘土を使おうと考えていたのですが、これはウッカリでした(^O^)。

ということで、この部分にも枕木を接着しておきました(^^♪。

ウレタンフォームを貼った接着剤も加工できるほどに固まったようなので、道路を削って傾斜をつけて、道路脇と対岸の傾斜地も削ってやりました。

川辺に貼ったウレタンフォームは橋脚の部分をカットしておき、その後で斜めに削っていきます。