鶴居の泰和製6tDL

道産子メーカーの泰和や釧路のDLというのは、酒井や加藤と違った魅力があります。

道産子メーカーの泰和や釧路のDLというのは、酒井や加藤と違った魅力があります。

この6tDLも整備重量は助六の酒井製5tDLとほぼ同じ、大きさもほぼ同じですが、鋳鋼台枠ではなく鋼製台枠という違いや、砂箱が台枠に露出している点など、なかなか面白いスタイルをしています。

この「鶴居」と同型で問寒別に納められたDLは、死重のあるなしによって違うのみで、寸法的にはこの機関車と同一の7tDL・No.101と103も兄弟機です。

問寒別の101号機はラジエター横のテスリが無いだけで「鶴居」と同じですから簡単に変化させられますし、103号機はラジエター枠のヘッドライトはカバーが無く、前妻板にもライトが追加されていますので、別にヘッドライトをお求め頂ければ作れるでしょう。

そんな魅力あふれる鶴居の泰和製6tDLの楽しさを、この組立講座から感じ取って頂ければ幸いです。

第1回

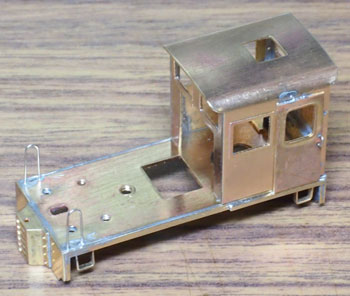

1.この製品は下回りから組み始めます。まずは床板の外側に(床板の板厚が見えない向きで)横板を半田付けしてから、エンドビームも同様に半田付けします。

2.エンドビームにカプラーを半田付けします。次に四隅にステップを半田付けしてからテスリを半田付けします。問寒別の仕様にする場合はテスリは付けませんので穴を埋めておきます。

ドアーレールを後方に半田付けしますが、その下面と横板の下面が揃うようにしましょう。

ウェイトを2mm皿ビスで止めますが、ウェイトの接地面には瞬間接着剤を塗っておくと良いでしょう。

3.ギヤーフレームを組みますが、歪みのないように慎重に半田付けをしましょう。

4.左右とも台枠の赤く塗った部分は上下方向に1mmほど、台枠の裏側とツライチになるまでヤスっておいて下さい。

これでとりあえず下まわりの工作はオシマイです。

第2回

1.ボンネットはまずボンネット本体にラジエターグリルを半田付けしてから、ラジエター保護枠を半田付けしますが、鋳造の具合によって裏側の凸部分が入りにくい場合には、ラジエターグリルの四角い穴の横方向に少しヤスってみて下さい。

給油口、ボンネットハッチ、テスリ、ハンドルの順に半田付けしていきます。

2.キャブの組み立てです。まず側板に後妻板を半田付けしてから上下取付アングルを半田付け。その後で前妻板を半田付けします。

ドアーにはハンドルを半田付けしておき、そのドアーを側板に半田付けしますが、床板に1.4mmビスで仮止めしてドアーの下面がドアーレールの上に合うような位置でチョン付けします。

3.そこで床板を取り去ってドアーをシッカリと半田付けして、ドアーの上面に合うように雨樋を半田付けします。

裏側を半田メッキしておいた銘板、ドアー後ろのテスリ、天井ハッチ、後部ヘッドライトケースを半田付けします。

4.最後にボンネットとキャブを組み合わせて半田付けします。組み方によっては裾が揃わない事もありますので、その場合には前妻板の切欠き部分を上に僅かに削って、ボンネットとの裾が揃うようにしましょう。

第3回

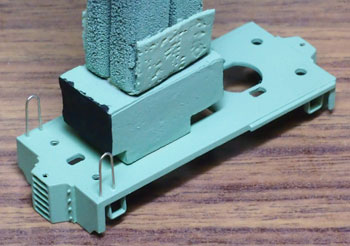

1.塗装に掛かります。総ての部品をMWC-53 MWプライマーで下塗りしてから、ギヤーフレームと動輪押さえ板はMWC-02 黒で塗り、その他はMWC-11 ライトグリーンで塗ります。

台枠のエアータンク・ブレーキシュー&アーム・軸受まわり・砂箱・ブレーキテコ&受けはプラカラーの黒で筆塗りしますが、マスキングに自信のある方はテープでマスキングしてMWC-02を塗るのも良いでしょう。

ラジエター両脇のテスリの塗装を剥がしておき、ついでに床板に付けたウェイトの前後も黒く塗っておきましょう。

2.Hゴム部分にはグレーのエナメル系プラカラーで色を差しておきます。

床板から下も同様ですが、好みにより若干のMWC-10 フラットベースを加えたMWC-09 クリヤーで艶を整え、MWC-17 ウェザリンググレーで軽く化粧しています。

ヘッドライトケースの内側はプラカラーの銀色で塗っておき、ヘッドライトリム&レンズを接着し、レンズにはクリヤーを差しておきます。

キャブ側面の窓枠も接着してから、総ての窓ガラスにプラ板などから切り出したものを貼っておきます。

第4回

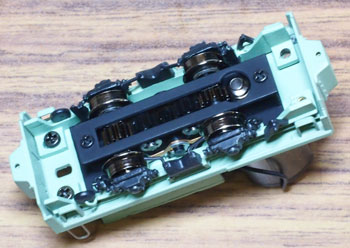

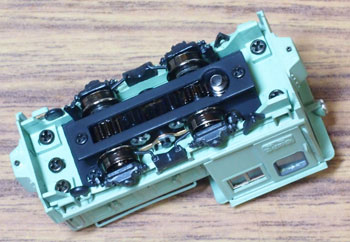

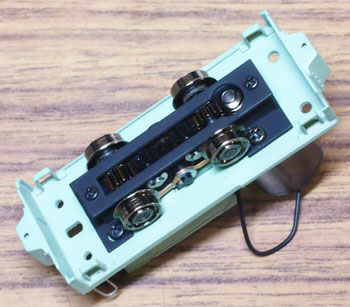

1.さて、最終組立です。集電シューには半分にカットした配線コードを半田付けしておき、ギヤーボックスの動輪軸箱が入るUの字型の部分や、アイドラーギヤーの当たる内側の塗装は剥がしておきましょう。

バラシ図を見ながらギヤーボックスにアイドラーギヤーを組み込み、可動軸動輪は前側にセットして、1.4x2mm(小頭)ビスで動輪押さえ板を止めます。

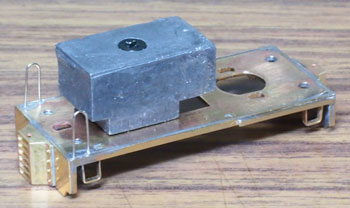

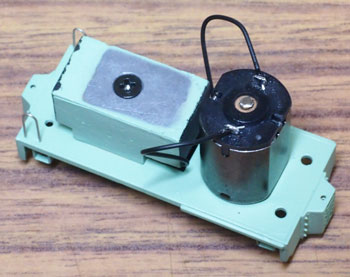

2.モーターの軸受にはオイルを差しておき、軸の先端に僅かなゼリー状瞬間接着剤を塗ってウォームギヤーを固定します。ゼリー状を使う理由は、普通の瞬間接着剤よりも僅かに硬化時間が長いためで、差し込んでいる間に硬化せずに作業が出来るからです。ウォームギヤーの真ん中にモーター軸の先端がくるような深さで固定します。

3.ギヤーボックスの前側を床板に1.4x2mm(大頭)ビスで止めて、後方はギヤーの噛み合わせが良い位置で1.4x3mmビスでモーターを止めます。

マシマのモーターはたまにステッカーの貼る向きが逆だったり、プラ部品の向きが逆だったりしますので、仮に配線をモーターのラグに差し込んで走行方向をチェックしてから本止めするようにして下さい。因みに作例はステッカーが前側でOKでした。

4.台枠の前側を床板に1.4x2mm(大頭)ビスで止め、ボディーはラジエターの下は1.4x3mmビスで、キャブ下は1.4x4mmビスで止めます。

付属しているカプラーピンをカプラーに差し込み、下部でチョンと接着してやり出来上がりです!