井笠のホト1〜8

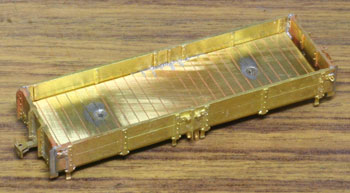

有蓋貨車には有蓋貨車なりの、無蓋貨車には無蓋貨車なりの模型化の難しさや表現方法の違いがありますが、このホトでは側板や妻板を精密なロストワックスで一体化する事によって、組み立てが面倒なアオリ戸受けなども再現できるようになりました。

無蓋貨車の外観において、このアオリ戸受けは重要な部分ですから、それが一体で表現されているという事は、組み立てに要する時間が大幅に短縮でき、それで得られた時間ややる気が積荷の工作など、他に向けられるようになる訳です。

そんな今回のホト。工作は極く簡単に、しかもディテール豊かに再現するべく模型化をしましたので、そこいら辺をこの組立講座から感じ取って頂ければ幸いです。

第1回

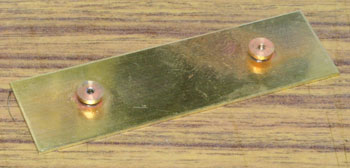

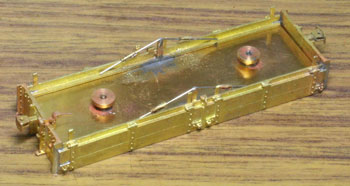

1.まず、床板の木目のない方にボルスターをシッカリと半田付けします。ネジ穴に半田が流れ込んでしまった場合には、1.4mmのタップでネジを切り直しておいて下さい。

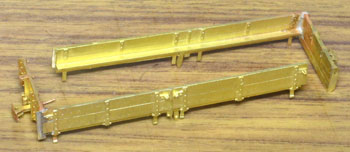

側板と妻板とは上面合わせで直角になるよう注意しながらLの字に半田付けします。側板は長細いので、歪みがないかを確認しておきます。

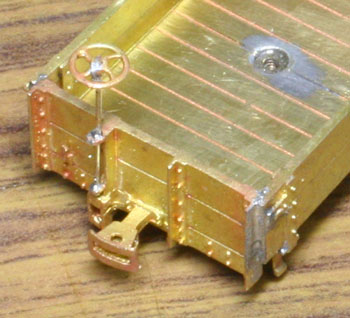

2.そのLの字のものを床板を挟み込みながら箱型に半田付けします。側板との半田付けは中央部分の一か所でOKでしょう。側板と一体で表現されているキングポストの先端部の溝に引張棒を半田付けしてから、ターンバックルを半田付けします。このターンバックルは非常に小さいので、単体で湯口を仕上げるよりも、引張棒に半田付けしてからヤスリで仕上げる方が楽でしょう。

片方の妻板にはブレーキポストが付きます。ブレーキ軸が入りにくい場合には穴をφ0.4mmのドリルで揉んでおき、ブレーキ軸を半田付けしてからブレーキハンドルを半田付けします。なお、このブレーキハンドルの向きは、上から見たときに支え棒がSの字になるような向きで半田付けします。

ブレーキテコの先はそのままでは車輪と干渉しますので、1.5mmほどカットしておいて下さい。

3.台車枠に軸受を半田付けしますが、台車枠の当該部分は平ヤスリでサッと舐めておくと半田の乗りが良くなるでしょう。

台車まわりはMWC-53 MWプライマーで下塗りをしてからMWC-02で黒く塗って、1.4x3mmビスでマクラバリと組み合わせながら車輪を組み込みます。なお、軸受部分は1mmのドリルでさらって塗装を剥がしておくと転がりが良くなるでしょう。また、この段階でレールに置いてみて歪みが無いかを確認し、もしも歪みがある場合は注意深く指で捻って修正しておきます。

4.車体もMWC-02で黒く塗ってMWC-10のフラットベースを若干加えたMWC-09クリヤーで艶を整えておきます(これは台車も同様です)。

車体標記は別売の「アルプスモデル製井笠用インレタC」を使います。これらの細かい標記が入ることによって、グッと感じが良くなります。

レタリングを入れたらMWC-17ウェザリンググレーで軽くお化粧をしてやりましょう。台車をコイルスプリングを介したセンターピンで止めて出来上がりなのですが、簡単に出来上がる無蓋車ですから、その分積荷に凝りたいもの。作例ではたまたま手元にあった機関車を積むことにしました。

第2回

1.ただ、積むと云っても機関車が勿体ないような気がしますし、やたらトップヘビーで車重が重たくなってしまうので、シートを被せて運んでいる感じを出すため「ハリボテ」にする事にして、ひと工夫してみました。

シートの素材はティッシュペーパーです。被せてみておよその大きさにハサミで切って、これにタミヤから発売されている「ポリパテ」をラッカーシンナーで溶いたもの(割りと濃い目に)でコーティングしていきますが、ラッピング材でまず包んでからティッシュペーパーを被せた方が、ポリパテが浸みたときに機関車を汚さなくて良いでしょう。

2.こんな感じで一昼夜放置しておくと、ハリボテは完成します(^_-)。流石にこの状態のままでは、チョットつつくと凹んでしまうので、裏打ちとしてエポキシ系接着剤を厚めに塗りつけておきます。

3.アクリル系塗料のバフで全体を塗ってから、エナメル系ブラックを極く薄く溶いたもので軽く汚して、軽く縛った感じを絹糸で表現します。最後に適当な長さにカットしたフレキレールの上に接着して出来上がり。

皆さんも積荷で楽しめる無蓋車の魅了を再発見してみては如何でしょうか?あれを載せてみたら面白いかな?これがイイかな?と云うのが何かおありなのではないでしょうか(^_-)。