1月17日

ところがそうは問屋は卸さないのが模型屋の辛いところで、ちょうど松本まで行く用事があったので、ついでに松本電鉄の新村駅を観察して、少しでも駅舎の製作の参考に出来たら、ということになってしまったのです(^^ゞ。

この駅舎は1921年(大正10)の開業時のままで、松本電鉄では最も古いもの。そのまんま模型化しようというつもりは無く、何か駅舎のエキスのようなものでも吸い取ることが出来たら、と思っての訪問でした。

今ではもと井の頭線を走っていた電車がアルピコカラーに塗り替えられて走っています。左端にはウェスチングハウスのED30が見えますネ。

風格の感じられる出入り口。ドアーや事務所の窓はサッシに取り換えられてはいるものの、90年近くも風雪に耐えてきたのでしょう。

左のカットはホーム寄りの面、右は待合室の外壁部分です。出入り口のドアーの高さに対して窓がえらく高いことが判ります。

左のカットは正面から向かって右側の部分。この駅舎は上から見ると逆凹型になっている訳です。待合室には長いベンチがあって、いかにもローカル私鉄らしく座布団が置かれています。

「チ」を丸く九つ並べた松本電鉄の前身である筑摩鉄道の社章、電車のイメージの稲妻がデザインされたものが、当時のままに残っています。

その脚の部分。コンクリと接する部分はこのようになっています。立派な方は出入り口の礎石、簡素な方はサイドの軒のものです。

まあ、一応こんな風に見ておくと、見ないよりナンボもマシ。それを工作に活かせるかどうかは別問題ですが・・・(^^ゞ。

夕食前に帰宅して工作の再開です。あ〜あ、結局日曜日も仕事になっちゃった・・・。

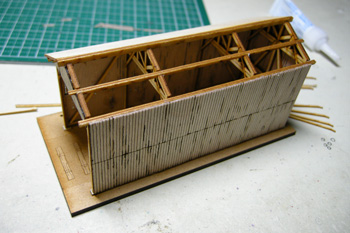

「クラシックストーリー」さんのバス車庫キットを組み立てます。ここの製品は部品がピシピシ合うので、全く苦労はしなくて済むでしょう(^^♪。しかも実に味っぽい演出(スケスケの板など)が加味されているので、作っていて楽しくなると思います。

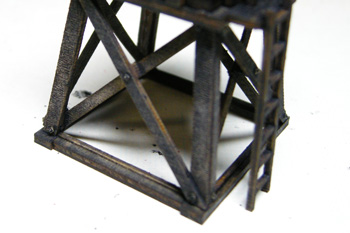

ここまでいくのに僅か1時間そこそこ!説明書ではベースをあらかじめ塗って仕上げておき、接着するように指示されていますが、ボクは組み立ての便を良くするためだけに柱を穴に差し込んで仮止めするだけにしておきました。

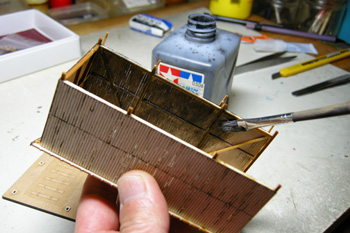

塗装はボクの定番、タミヤのフラットブラックを薄〜くシンナーで溶いたものを刷毛で塗っていきます。屋根も生な感じがしない色調になっているので、そのままでもOKな感じでしたが、やはりフラットブラックで軽く化粧しておきました。

これで2時間ほどの工作。あっけないほどでした(^^♪。まだ寝るまでに少し時間があったので、この勢いで給水槽も組み立てちゃおうっと!

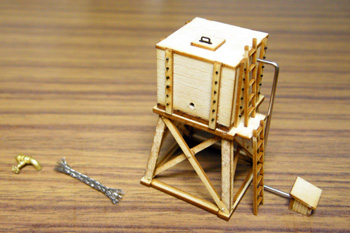

このキットも実に部品同士がピッタリと合って、ここまでで1時間足らず!注目は給水ホースの表現方法です。今までティッシュを使ったりボロキレを使ったりして色々と工夫した作品を拝見しましたが、このキットでは「半田吸い取り具(?)」を使っています。別な書き方をするならば「スロットレーシングカー」の集電ブラシ(^^♪。中学生の頃よくやったな〜。

この方法には膝を打ちましたねえ(^O^)。上手いことを考えたものです。適当な感じに「シナ」を作らせてから半田を流してやり、コック部に半田付け。流石に「吸い取り具」だけに半田はしこたま吸い取られましたが(@_@;)。

これもタミヤのフラットブラックで塗装をしましたが、ボルトナットはウチのB客Ⅲ用のものを流用しました。結構目立つ部分だけに少し贅沢をして(でもないか(^^ゞ)。因みにキットでは真鍮線などで作るように書かれています。

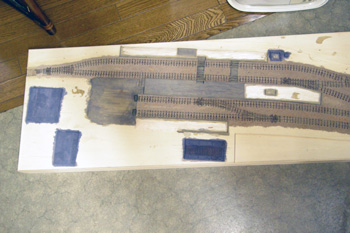

パネルには基礎となるように2mm厚のバルサでコンクリを表現したものを貼り付け、他の建物と一緒にグレーに塗っておきました。

今日はこれでオシマイ。きっと明日の朝にはこの塗装も乾いていることでしょう。

いよいよ明日からは地面のプラスター仕上げです。レイアウトの製作でかなり重要な部分だけに気が抜けません。