1月7日

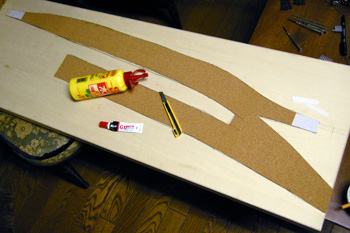

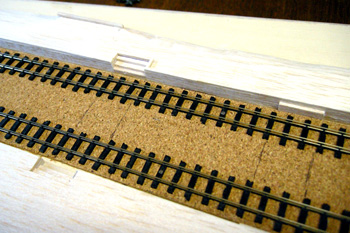

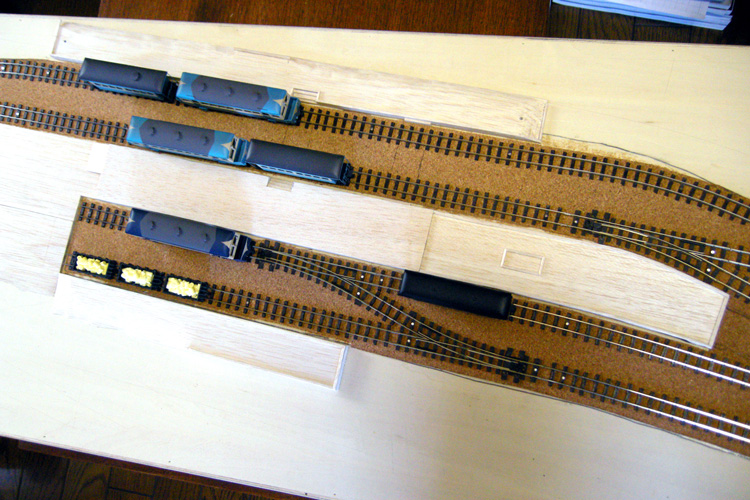

軽便モジュール倶楽部の規格に合わせて、まず大まかにカットした2mm厚のコルクシートを敷いてその上にPECOのレールを小釘で止めていきます。今回のレール間隔は45mmとして、ある程度のゆったり感を持たせました。

この段階ではチマチマとしたナロー感はなく、何となく間の抜けた感じなのですが、このあとバラストを敷いたり、建物を作っていったりすれば結構狭く感じるようになります。

ちょうど実際の家を建てるときと同じで、穂高に家を建てたときもそうでしたが、更地のときにはえらく広い土地を買っちゃったなあ、と思っていたものが、いざ家が建ち始めると、今までとは打って変わって狭く感じるようになりました。

まさにレイアウト製作も同じで、最初からナロー感を出そうとせせこましくすると、出来あがったときには密集地帯のようになってしまいがちですから要注意。

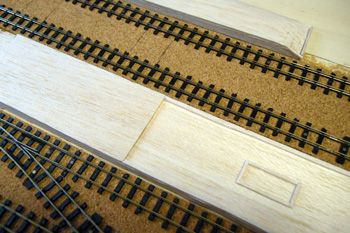

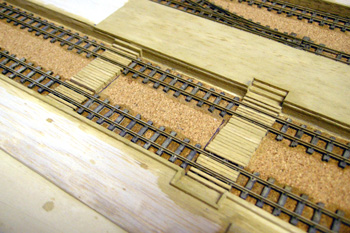

ホームを作ります。これは8mm厚のバルサを主体にしたものの上に、2mm厚のバルサから幅2mmに切り出したものを縁取りしていきました。この2mm凹んだ部分にプラスターを流して土にするつもりです。

あとメインのホームの上屋部分はコンクリになっていますので、ホームの幅に切りだした2mm厚バルサを貼り重ねておきました。

なぜバルサを使うのかというと、カッターで切りだしたり加工しやすいのが一番の理由で、場合によっては糸ノコを使って切りだす場合にもサクサク切れて良いからです。しかも軽い!僅かな重さの積み重ねによってレイアウトというものは意外と重くなってしまうものですから、特に移動を前提としたモジュールの場合は尚更軽い方がイイからです。

但し、これの接着に木工ボンドを使うのは禁物。乾くまでの間に反ってきてしまいますから、贅沢なようですが木工用瞬間接着剤で止めていきます。

メインのホームの端は階段にしてみました。この部分の造作は結局どうなっているのか判らなかったのですが、「こうあって欲しい」というボクのイメージで駅舎に至る部分はこうしてみました。これも2mm厚のバルサ細工です。

対向式ホームとの連絡部分もよく判らなかったもののひとつでしたが、写真を透かしてみたら中程に2か所あるようでしたので、変化を持たせる意味も含めて、蹴込みの階段のあるタイプと業務用の階段の無いタイプを作り分けてみました。

ここで沼尻の車輛の載せてみて感じを掴んでみます。実際にホームの幅を決める段階でも建築限界の問題もありますからチェックはしているのですが、まあ、僅かな息抜きのようなモノですね(^^♪。

この時点でモジュールパネルの外周には2x2mmのヒノキ角材を貼り付けておきます。これは将来プラスターを流しこんで地面を作るときに、縁からプラスターが流れ出さないようにする為です(つまりプラスターの厚みを2mmと見積もってある訳です)。もちろん接続レールの部分には貼らずにおきますが(^^ゞ。

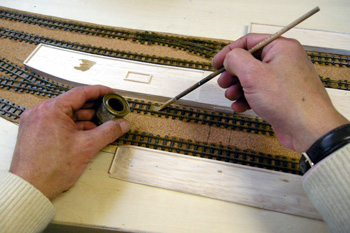

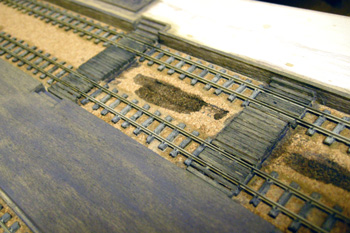

枕木とレールを錆びたような色で塗っていきます。今回はハンブルールの26番を使いましたが、タミヤのフラットアースでも良いでしょう。重要なことは完全に艶消しにすることです。

ホームの縁取り部分とコンクリ部分、3mm厚バルサ材から切り出して貼っておいた(枕木の上に乗る部分は1mm厚のバルサから)対向式ホームとの連絡部分も同じ色に塗っておきます。

これが完全に乾いたら、今度はコンクリ部分にグレーを塗っていきます。いま「塗って」という言葉を使いましたが、塗料はシンナーでシャバシャバに薄めておき、塗るというよりも染み込ませるといった感覚で何度も繰り返して、あえてムラにするのがポイントです。

同様に木の部分には艶消しの黒を塗っていきます。

明日はバラスト撒き作業です。