さて、次は水の流し込みです。使う素材は透明感が抜群のいつもと同じ「デブコンET」。それと水の流れを表現するための熱帯魚のフィルターです。

このフィルターを使う方法は濁川のモジュールの時に初めて試みたものですが、それ以来ボクの定番になっています(^_-)。

デブコンの主剤と硬化剤とを2:1で混ぜてよく攪拌しながら1滴に満たない程度の青インクを加えます。

この青インクは何故かデブコンが固まってくると色が濃くなりますから、これで色がついているのかな?という程度でOKです。

これを竹串を使って池と車輪洗浄装置の排水口に落としていくように流し込み、後者にはざわついた感じを出すために僅かに千切ったフィルターを落として、串でつついて浸します。

周囲にも僅かに塗りつけて、水の飛沫が飛び散ったように表現しておきました。

水を流し込んだところで、そろそろ車輪清浄装置から飛び出す水をどうやって表現するか、という問題を解決しなければならない訳であり。

そこで考えたのが釣り糸を使って表現できないだろうか、ということで、釣具屋さんに行ってみました(^_-)。

安曇野市内に釣具屋なんてあるのかな?と思い検索したら、あるんですね(^O^)。考えてみたら渓流釣りをする人がいるんでしょう。

さて、釣具屋に行ってみてビックリ。

何と0.07mmなんていう太さからかなり細分化されたサイズがあって、色々と見比べた結果0.235mmというものを買ってきました。

釣り糸は限りなく直線に近いので、何とか放物線状に曲げなければならず、これには悩みました。

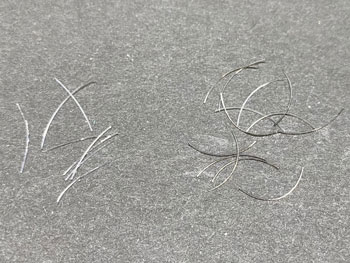

φ10.0の真鍮製丸棒に巻き付けて、半田ゴテを近づけてみましたが、思うように曲がらない(右の写真左側)。

材料はたっぷりあるので、試しに今度はライターの火で焙ってみました。

近すぎると燃えてしまうので、それも何度か試して。ようやく満足できるようになって、10mmにカットしたのが右の写真右側。

導水管はφ1.5のプラ棒を使ってLの字に作り、そこにφ0.3の穴を5か所ずつ開けてライトグレーに塗装。

40年近く前に買ったロストワックス製のコックも付けておきました(本当は両方に付けたかったのですが、1個しか残っていなかった)。

「水」を導水管の穴に差し込んで接着。

そのままでは生きた感じがしなかったので、釣り糸に木工用寸簡接着剤でコーティングして飛沫のようなものを表現しました。

そして、いよいよレイアウトに固定。ウ〜ン、イメージ通りの感じに仕上がり満足です(^^♪。

詰所の前の憩いの空間、デブコンを流し込んでおいた池に赤い太鼓橋を作ってやりました(^_-)。

素材は網目板とφ0.3の真鍮線。赤く塗ってセットしてやると、赤いものがないレイアウトでチャームポイントになりました(^_-)-☆。