簡易軌道のレイアウトですから、庫もそれっぽくないと「らしく」ないので、まずプロトタイプを探す事から始めました。

標茶の庫は普通と90度違うというか、普通だったら妻面に出入口があるのですが、あそこのは側面(?)に出入り口があって、それはそれで「らしい」のですが(内地だと、そういうスタイルはまずありませんからネ)、今回は自走客車が縦に2両入るような大き目なのが欲しかったので、標茶のタイプはNG。

そこで白羽の矢が立ったのが歌登のものです。

この庫は今でも除雪車両の車庫として使われていて、見る事ができます(この9月にも見てきました)。

体育館のようなカマボコ型の屋根が特徴で、これまた内地だとまず見ないスタイルですので、これを作ってみる事にしました(^^♪。

11月8日

大きさは実物を測った訳ではないので、2両縦に並べた模型のサイズから250x150mm。高さは75mm、屋根のカーブは120Rです。

北海道のこういった建物というのは雪対策のために(というか、霜対策ですかね)下の部分がコンクリで出来ている場合が多いようで、この庫も下から15mmの部分をそのようにしてみました。

ちょうどウチの製品の機関庫に使った予備パーツの窓枠があったので、それを使う事にして、おおまかな設計をしてからボール紙を切っていきます。

ボール紙を芯にして、コンクリの部分を表現するボール紙を貼り、その上辺に1mm角の桧材を貼って、更にその上に石膏ボードを表現するボール紙を貼っていきます。

この石膏ボードは20x10.5mmに切り込みを入れて、それらしくしますが、コンクリ部分も含めてボール紙は裏側を使うのがミソです。

表面の平滑な側を使うと塗装したときにテラテラになってしまい、ボソボソ感が出ないからです。

コンクリの部分はライトグレーで染め、石膏ボードの部分はバフで染めてみました。入口のヒサシは2mm厚のバルサ材にボール紙を貼って、1mm角の桧材を貼ってそれらしく表現。屋根の類は緑色にしたかったので、タミヤのフィールドグレーを塗りました。

写真では見えませんが、石膏ボードを貼ったときの釘の表現として、四隅に0.2mmのロットリングペンで点を入れてあります(^^♪。

11月9日

実は悩みのタネだったのが屋根の工作方法です。寝る前に、あ〜でもない、こ〜でもないと悩んだ末に思いついたのがこの方法。

リブの表現も一時は真鍮角材を半田付けしようか(ということは屋根の素材は当然真鍮板)とも考えたのですが、熱を喰われる大きな板に綺麗に半田付けする自信がなくて、他の方法を模索しました。

我ながらグッドアイデア!だったのが自然の力を利用して曲げる方法です(^v^)。

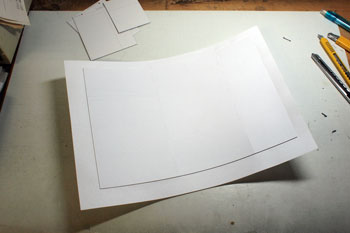

皆さんも経験がおありだと思いますが、木工ボンドでボール紙同士を貼り付けると反ってしまいますよね。その力を利用しようという訳です。

所定の大きさにカットしたボール紙にコピー用紙を木工ボンドで貼り付けすると、見る見る反ってきます。そのコピー用紙にはリブを貼り付ける際のガイドラインが1cm間隔でケガいてある訳です。

頃合いを見計らって補強となるカマボコ状の3mm厚バルサ材を瞬間接着剤で止めて、木工ボンドの乾燥を待ちます。

充分に乾燥したのを確認してから、1mm角の桧材でリブを表現したものを木工用瞬間接着剤で止めていきます。流石に26本綺麗に貼り付けるのには辟易しましたが(^^ゞ。

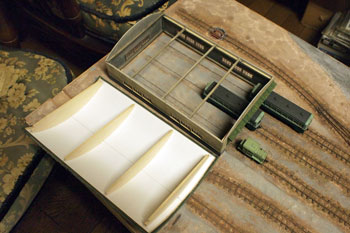

アクリル塗料のフィールドグレーを塗ってから、サビ色のエナメル塗料を極く薄く溶いたものでウェザリング。ようやく完成した時には思わず車両を置いて記念撮影までしてしまいました\(^O^)/。

書き忘れましたが、変化を着けようと3線あるうちの1本は贅沢にも(?)シャッターを閉じた状態にしてみました(^O^)。シャッターはエコーモデルの波板を使い、一番下には1x1mmのアングルを半田付けして細密感を出しました。

積替施設も木工用瞬間で接着。段々と雰囲気が出てきました(^^♪。